- Gesundheit und Krankheit von Reptilien und Amphibien

- Krankheitsursachen

- Keimübertragung in der Terraristik – Hygiene und Besonderheiten

- Krankes Tier? – Erkennen und mögliche Untersuchungen

- Kauf und Erwerb von Terrarientieren

- Quarantäne

- Haltung und Kontrolluntersuchungen

- Krankes Tier, was tun?

- Allgemeines und Begriffserläuterungen

- Und der Mensch?

- Eine Übersicht

- Parasiten – was nun?

- Fazit

- Weiterführende Links

Gesundheit und Krankheit von Reptilien und Amphibien

Befasst man sich mit dem Thema Gesundheit, stellt man schnell fest, dass es für diesen so selbstverständlich verwendeten Begriff keine wirklich befriedigende Definition gibt. In der Regel wird Gesundheit lediglich als das Fehlen von Krankheiten erklärt. Krankheit wiederum lässt sich nur sehr allgemein als physische (körperliche) und/oder psychische (seelische) Störung beschreiben.

Die bestehende Verknüpfung beider Ebenen – physisch und psychisch, die bereits in der Therapie von Menschen und Säugetieren Probleme bereitet, führt bei Amphibien und Reptilien jedoch zu noch weitreichenderen Schwierigkeiten. Auch Tierärzte stoßen bei der Behandlung von Erkrankungen der Tiere immer wieder auf grundlegende Hindernisse:

- die Ursache einer Krankheit

und sehr viel grundlegender - das Erkennen dieser Erkrankung

Krankheitsursachen

Im Allgemeinen glauben wir, dass eine Krankheit im Wesentlichen auf dem Vorliegen einer einzigen Ursache beruht (monokausale Krankheiten). Für infektiöse Krankheitsursachen wie Bakterien, Pilze, Viren oder Parasiten würde dies vereinfacht bedeuten: Dringt ein Krankheitserreger in den Körper ein, löst er eine Krankheit aus.

Auf die häufigsten Erkrankungen unserer Terrarientiere trifft diese Annahme jedoch nicht zu. Gerade bei diesen Tieren gibt es nur sehr wenige obligat (zwingend) krankmachende Erreger. Zu diesen Ausnahmen gehören beispielsweise das Herpesvirus und auch das Ranavirus.

Bei den meisten infektiösen Krankheiten von Amphibien und Reptilien handelt es sich um Erreger, die nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Krankheit auslösen. Daher spricht man auch von fakultativen Krankheitserregern. Neben Bakterien (z. B. Salmonellen, Coli-Bakterien und Aeromonaden) zählen auch Pilze (Hefen und Schimmelpilze), Viren (z. B. IBD- und Paramyxoviren) sowie die meisten Parasiten zu dieser Gruppe.

Deshalb entstehen fast alle Erkrankungen unserer Terrarientiere erst durch das Zusammenspiel verschiedener Krankheitsfaktoren. Diese Form der Erkrankung wird daher Faktorenkrankheit genannt und steht der monokausalen Krankheit gegenüber.

Somit reicht es in der Terraristik nicht aus, lediglich die unmittelbare Ursache einer Erkrankung zu identifizieren. Vielmehr müssen auch die begleitenden Umstände berücksichtigt werden, die zu ihrer Entstehung beigetragen haben. Eine erfolgreiche Behandlung beinhaltet daher immer auch die Beseitigung dieser begünstigenden Krankheitsfaktoren – und das liegt in der Verantwortung des Tierhalters!

Keimübertragung in der Terraristik – Hygiene und Besonderheiten

In der Terrarienhaltung spielen die hygienischen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle. Dabei ist der Begriff Hygiene sehr viel weiter gefasst, als wir ihn üblicherweise verwenden. Hygiene umfasst sämtliche vorbeugenden Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Tiere.

Im Gegensatz zum natürlichen Habitat stellt das Terrarium einen stark eingeschränkten Lebensraum für unsere Pfleglinge dar. Da die Tiere im Terrarium, anders als in der Natur, widrigen Lebensumständen nicht oder nur schwer ausweichen können, muss dieser Lebensraum optimal an die Bedürfnisse der jeweiligen Art angepasst werden.

Fehler im Mikroklima des Terrariums, in der Ernährung sowie Stressfaktoren gehören ebenso zu den hygienischen Rahmenbedingungen, wie eine erhöhte Keimbelastung. Unabhängig davon, ob es sich um Bakterien, Pilze oder Viren handelt – der Keimbelastung kommt im Terrarium eine besondere Bedeutung zu.

Im Unterschied zur freien Wildbahn lebt das Tier unter menschlicher Obhut dauerhaft in unmittelbarer Nähe seiner eigenen Ausscheidungen. Dadurch kann es sowohl durch direkte Aufnahme (z. B. „Kotfressen“), als auch durch indirekten Kontakt (z. B. über verschmutztes Wasser) zu einer Reinfektion kommen – mit der Folge eines „Aufschaukelns“ der Keimflora.

Durch fehlende Rückzugs- und Ausweichmöglichkeiten können sich zudem Parasitenbestände (z. B. Würmer, Milben) über diese Mechanismen ebenfalls langsam, häufig zunächst unbemerkt, vergrößern.

Hygiene im engeren Sinne bedeutet daher, diese Kreisläufe durch kontinuierliche Reinigung und Desinfektion zu unterbrechen und somit die Keimbelastung dauerhaft zu verringern.

Krankes Tier? – Erkennen und

mögliche Untersuchungen

Trotz aller Zuchtformen sind die meisten Terrarientiere immer noch Wildtiere, die in der Nahrungspyramide relativ weit unten stehen und somit Fluchttiere sind. Diese zwei biologischen Eigenschaften bedeuten:

Grundsätzlich sind Reptilien und Amphibien bestrebt, eine Krankheit vor einem möglichen Fressfeind zu verbergen.

Auch in der vermeintlich sicheren Umgebung des Terrariums wird dieses angeborene Verhalten kaum abgelegt und erschwert eine Gesundheitsbeurteilung des Tieres erheblich.

Die folgenden Kapitel sollen dazu beitragen, dass Sie – angefangen vom Erwerb, über Quarantäne und regelmäßige Kontrolluntersuchungen – möglichst frühzeitig auf Störungen bei Ihrem Tier aufmerksam werden, um im Krankheitsfall rechtzeitig und angemessen zu reagieren.

Kauf und Erwerb von Terrarientieren

In der Regel beginnt die Terrarienhaltung mit dem Erwerb des Tieres. Damit Sie lange Freude an Ihrem Pflegling haben, sollten bereits im Vorfeld nicht nur das Terrarium samt Einrichtung vorbereitet sein, sondern auch ausreichende Informationen zur artgerechten Haltung der gewünschten Art vorliegen.

Spontan- oder Mitleidskäufe führen häufig zu einer Vernachlässigung dieser grundlegenden Voraussetzungen. Das kann eine nicht ideale Versorgung und dadurch eine verringerte Gesundheit des Tieres nach sich ziehen. Auch bei einer gezielten Auswahl sollten bestimmte Merkmale berücksichtigt werden, um ein möglichst gesundes Tier zu erwerben.

Folgende neun Punkte dienen als Hilfestellung bei der Beurteilung:

1. Ernährungszustand: Mit Küchenwaage oder äußerlich beurteilbar. Tiefliegende Augen, hervorstehende Beckenknochen oder Verschmutzungen deuten auf Abmagerung hin. Durch eine regelmäßige Gewichtskontrolle mit der Küchenwaage lassen sich Veränderungen des Ernährungszustandes früh erkennen.

2. Körperform: Sollte gleichmäßig und symmetrisch sein. Hervortreten von Beckenknochen oder Wirbelsäule weist auf Mangelernährung oder Störung des Wasserhaushalts hin.

3. Knochen: Verkrümmungen, Verdickungen oder weiche Kiefer sind Anzeichen für Knochenstoffwechselstörungen (z. B. Rachitis).

4. Verhalten: Beim Nähern aufmerksam reagieren. Neugier, Flucht oder Aggression sind normal – Apathie oder Reaktionslosigkeit sind krankhaft.

5. Körperhaltung: Das Tier sollte dank kräftigem Muskeltonus aufrecht sein. Durchhängender Rücken oder schlaffe Haltung sind Warnsignale.

6. Atmung: Sollte in Ruhe gleichmäßig und ruhig erfolgen. Pumpende oder verstärkte Atmung (außer bei Stress, Trächtigkeit oder nach dem Fangen) ist bedenklich.

7. Haut und Sinnesorgane: Frei von Parasiten, Krusten, alten Hautresten oder starken Verschmutzungen. Sauber im Bereich von Maul, Nase und Kloake. Verkrustungen oder Schleim sind Krankheitsanzeichen.

8. Körperöffnungen: Sauber und ohne Auffälligkeiten. Verschmutzungen im Kloakenbereich können auf Durchfall, Schleimansammlungen im Maul auf Entzündungen oder Lungenprobleme hinweisen.

9. Körperausscheidungen: Beurteilung von Farbe, Konsistenz und Trennung von Kot- und Harnanteil. Abweichungen können Krankheiten oder Parasitenbefall anzeigen.

Bei Beachtung dieser neun Punkte sind die gröbsten Sorgen und Risiken berücksichtigt und können beurteilt werden. Mehr Aufschluss über die Gesundheit des Tieres kann ein Besuch bei einem fachkundigen Tierarzt geben.

Quarantäne

Eine Quarantäne ist die zeitlich begrenzte Absonderung von verdächtigen oder erkrankten Tieren vom restlichen Bestand, um eine Krankheitsübertragung zu verhindern.

Da auch gesund erscheinende Tiere mit den verschiedensten Krankheitserregern besiedelt sein können, sollte der Halter nach dem Erwerb eines Tieres unbedingt eine Quarantäne durchführen. Für die Quarantäne empfehlen sich zweckmäßig eingerichtete Terrarien, die im Idealfall auch räumlich getrennt von den übrigen Terrarien stehen.

Getreu dem Grundsatz: „So wenig wie möglich, so viel wie nötig!“ soll die Einrichtung gleichzeitig den Anforderungen der Tiere genügen, aber auch eine einfache Reinigung und gute Beurteilung der Tiere zulassen. Allen diesen Anforderungen genügt beispielsweise Zeitungspapier als Bodengrund.

Bei den übrigen Einrichtungsgegenständen eignen sich viele dekorative Kunststoffprodukte aufgrund der Möglichkeit, sie in einer Spülmaschine oder von Hand zu waschen und desinfizieren.

Bedingt durch die kurze Verweildauer im Quarantäneterrarium darf auch die technische Ausstattung so einfach wie möglich sein, muss aber den natürlichen Anforderungen der Tiere gerecht werden. So kann der Feuchtigkeitsbedarf mit einem Handsprühgerät gedeckt werden. Die Beleuchtung muss den Tieren ermöglichen, ihre Vorzugstemperatur zu erreichen. Aufgrund der begrenzten Dauer kann man in vielen Fällen auf UV-Licht verzichten.

Ein Teil der Quarantänedauer sollte aber auch genutzt werden, um das endgültige Terrarium einzurichten und in einem Probelauf die Terrarientechnik so einzustellen, dass die gewünschten Klimaparameter zuverlässig erreicht werden. .

Die spärliche Einrichtung bietet Versteck- und Klettermöglichkeiten und genügt den natürlichen Ansprüchen, erlaubt aber auch eine gute Kontrolle der Tiere und eine gründliche Reinigung.

Während der Quarantänezeit sollte das Tier regelmäßig entsprechend der 9-Punkte begutachtet werden. Im Rahmen dieser „Standarduntersuchung“ sollte die Haut bereits vor dem Einsetzen in das Quarantänebecken genauestens auf Ektoparasiten untersucht und das Tier gegebenenfalls behandelt werden. Dieser Untersuchungsgang ist während der Quarantäne wöchentlich zu wiederholen.

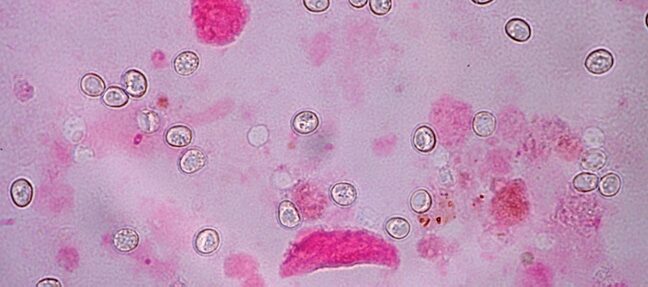

In der Quarantänezeit sollte mindestens eine parasitologische Kotuntersuchung erfolgen. Diese kann jeder fachkundige Arzt durchführen, alternative bieten einige Anbieter fertige Sets an, welche in ein Labor versandt werden – so spart man sich den Weg zum Arzt.

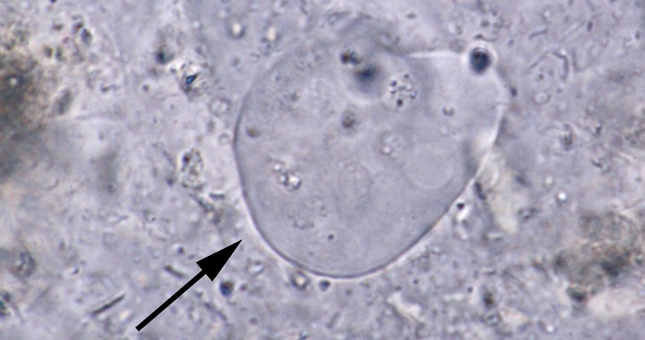

Gerade bei besonders häufig betroffenen Arten (Leopardgeckos, Bartagamen etc.) ist es empfehlenswert, eine Untersuchung auf Kryptosporidien durchführen zu lassen, um ein Einschleppen dieser heimtückischen Erkrankung zu verhindern.

Je nach Tierart sind zudem auch virologische Untersuchungen in der Quarantänezeit sinnvoll (z. B. Herpesviren bei Landschildkröten und Paramyxoviren bei Schlangen). Diese Untersuchungen erfordern einen gewissenhaften Umgang in Probenentnahme, -aufbereitung und -transport und sollten daher von einem spezialisierten Tierarzt durchgeführt werden.

Im Gegensatz dazu kann den meisten Bakterien und Pilzen erst im konkreten Fall einer Erkrankung eine Beteiligung am Geschehen nachgewiesen werden. Daher erweist sich ein vorsorgliches bakteriologisches und mykologisches Screening während der Quarantäne zur Beurteilung des Gesundheitszustandes als wenig sinnvoll.

Treten während der Quarantäne Krankheitssymptome auf, sollte das Tier selbstverständlich tierärztlich untersucht und entsprechend behandelt werden. Bei erkrankten Tieren muss außerdem die Dauer der Quarantäne nicht nur über die reine Behandlungszeit erweitert werden, sondern sie muss auch die Zeitspanne umfassen, in der das Tier zwei- bis dreimal negativ auf die Ursachen getestet wurde.

Tipp: Die Frage nach der Quarantänedauer ist nicht universell zu beantworten. Sie bezieht sich immer auf den Erreger, vor dem man sich schützen möchte. In der Regel sollte die Quarantäne bei neu erworbenen und somit krankheitsverdächtigen Tieren etwa 4-8 Wochen umfassen. Liegen allerdings besondere Verdachtsmomente auf Krankheitserreger mit sehr langsamem Krankheitsverlauf vor, reicht diese Zeit nicht aus und muss verlängert werden.

Haltung und Kontrolluntersuchungen

Unabhängig von Krankheitserregern begünstigen die Haltungsbedingungen stark das Entstehen von Krankheiten. Die wichtigste Krankheitsprävention besteht daher immer in der Optimierung der Lebensbedingungen. Für die bestmögliche Versorgung ihres Pfleglings bietet der Reptilienkosmos eine Vielzahl innovativer Produkte an.

Unzureichende klimatische Bedingungen (u. a. Licht, Luftfeuchtigkeit und Temperatur) zählen wie fehler- und mangelhaftes Futter und Wasser (Mangel- aber auch Überversorgung mit Nährstoffen und Vitaminen) sowie Stress (z. B. Terrarienstruktur, Überbesatz) zu den begünstigenden Faktoren einer Erkrankung.

Nur eine artgerechte Haltung in einer möglichst stressfreien Umgebung ermöglicht daher langfristig die Gesunderhaltung der Tiere. Neben den erwähnten Punkten gehören auch ein striktes Hygienekonzept und die regelmäßige Kontrolle der Tiere dazu.

Von elementarer Wichtigkeit in diesem allgemeinen Hygieneregime ist die regelmäßige Reinigung, die sich nicht nur auf das sofortige Wechseln von verschmutztem Trinkwasser beschränkt. Auch in allen anderen Bereichen sollten Kot-, Harn- und Futterreste möglichst unmittelbar nach dem Absetzen entfernt werden.

Auf diese Weise kann man verhindern, dass sich schädliche Keime im Terrarium anhäufen. Gelingt dies nicht ausreichend, müssen die verschmutzten Stellen in regelmäßigen Abständen gereinigt und gegebenenfalls desinfiziert werden.

Warmer und feuchter Bodengrund bietet ideale Brutvoraussetzungen für belastendes Keimmaterial. Nicht nur die nie austrocknenden Ausscheidungen der Tiere, sondern auch der feuchte Bodengrund bietet Bakterien wie auch Pilzen und Parasiten ideale Rückzugsmöglichkeiten. Verschiedene Rundwürmer wie Lungen- und Hakenwürmer entwickeln sich zunächst hier im feuchten Boden, bevor sie ihre Wirte befallen.

Feuchtigkeit erhöht auch die Überlebensfähigkeit der meisten einzelligen Parasiten. Achten Sie schon bei der Ersteinrichtung auf spätere Reinigungsmöglichkeiten. Zu beachten ist, dass bereits eine gründliche Reinigung einen Großteil, nicht aber alle Parasiten und Bakterien entfernt. Die darauf folgende Desinfektion tötet die restlichen Krankheitserreger ab.

Hat man mehrere Terrarien, ist natürlich auch eine Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern. Dabei spielen zwei Faktoren eine wesentliche Rolle:

Zunächst können alle technischen Hilfsmittel (z. B. Futter- und Kotpinzetten), mit denen man im Terrarium arbeitet, Krankheitserreger passiv übertragen. Demzufolge müssen sie gereinigt und desinfiziert werden, bevor sie in einem anderen Terrarium verwendet werden. Bei häufig benutzten Geräten empfiehlt es sich, diese für jedes Terrarium separat vorrätig zu halten.

Ebenso kann auch der Pfleger selbst Erreger und Parasiten übertragen. Daher ist bei der Pflege zu beachten, dass man sich als Abschluss der Pflegearbeiten von jedem Terrarium die Hände wäscht und desinfiziert. Dies verhindert nicht nur die Ansteckung der Terrarienbewohner, sondern schützt auch die eigene Gesundheit.

Dennoch ist auch in einem gut gepflegten Terrarium eine Wiederaufnahme von Erregern durch das Tier möglich. So kann es langfristig im Tier zu einer Anhäufung von Krankheitserregern und damit zum Ausbruch einer Erkrankung kommen. Um diese Gefahr zu minimieren, sollte man sich eine Pflegeroutine aneignen, die auch eine genaue Betrachtung der erwähnten 9-Punkte beinhaltet. Tut man dies regelmäßig, kann man mit der Zeit recht leicht die Gesundheit seines Pfleglings ausmachen.

Als Ergänzung zur reinen Beobachtung kann im Zweifelsfall auch eine Kotprobenuntersuchung durchgeführt werden. Zusätzlich sollte man den Kot aber auch bei stärkeren Stoffwechselbelastungen untersuchen lassen. Hierzu zählt insbesondere eine Untersuchung vor der Winterruhe, wobei bedingt durch eine mögliche Parasitenbehandlung ein Termin ca. 6–8 Wochen vor Beginn der Ruhephase zu wählen ist.

Krankes Tier, was tun?

Treten bei den untersuchten 9-Punkten stärkere Abweichungen von den sonst üblichen Beobachtungen auf, sollte zunächst bedacht werden, ob diese eine physiologische („gesunde“ oder „normale“) oder eine pathologische (krankheitsbedingte) Veränderung darstellen. So können das Paarungsverhalten, eine bevorstehende Eiablage, eine beginnende Sommer- oder Winterruhe genauso wie Krankheiten zu auffälligen Beobachtungen führen.

Im Rahmen der Behandlung und der „akuten Phase“ einer Erkrankung sollte das Tier einzeln gehalten werden. Dies führt zunächst zu einer verminderten Stressbelastung des erkrankten Tieres. Bei infektiösen Erkrankungen empfiehlt sich zudem eine Einzelhaltung unter den bereits erwähnten Quarantänebedingungen. Nur unter diesen strikten Hygieneauflagen kann es im Quarantäneterrarium zu einer Keimreduktion kommen. Analog dazu muss auch das Terrarium der Dauerhaltung „entkeimt“ oder korrekter: desinfiziert werden.

Biodor Terra von Lucky Reptile empfiehlt sich als Grundreiniger für stark verkrusteten Dreck im Terrarium.

Da bereits eine gründliche Reinigung mehr als 99 % aller Keime vernichtet, muss vor jeder Desinfektion eine Reinigung erfolgen. Erst die Reinigung ermöglicht es den Desinfektionsmaßnahmen, auch zu den unter Dreck und sonstigen „Biofilmen“ versteckten Keimen vorzudringen.

Trotzdem ist es wichtig, das komplette Terrarium und alle Einrichtungsgegenstände zu desinfizieren. Gerade im Bodengrund verstecken sich gerne Parasiten bzw. deren Stadien und da dieser in der Regel schwer zu reinigen und zu desinfizieren ist, sollte man auch einen Austausch des Materials in Erwägung ziehen. Das gilt auch für schwer zu reinigende Gegenstände wie Hölzer.

Ein hoch wirksames Desinfektionsmittel ist Lucky Reptile Kovi-X, das hervorragend gegen Bakterien (wie Salmonellen und Coli-Keime), Pilze, Viren (IBD, Paramyxoviren), aber auch gegen verschiedene Parasiten eingesetzt werden kann. Zwar gibt es weitere Desinfektionsmittel von namenhaften Herstellern, jedoch ist Kovi-X das einzige Reptilien-Desinfektionsmittel, welches auch gegen die besonders resistenten Kokzidien und Cryptosporidien wirkt und somit von uns empfohlen wird. Bei der Verwendung ist allerdings immer zu bedenken, dass es sich um ein hochwirksames Biozid handelt. Dieses Mittel darf nur unter strikter Befolgung der Gebrauchsanweisung angewendet werden. Dazu zählt, dass die Einwirkzeit eingehalten wird und anschließend eine Reinigung und Lüftung erfolgt.

Da man natürliche Einrichtungsgegenstände wie Holz, Steine oder Kork nur schlecht mit einem chemischen Desinfektionsmittel behandeln kann, sollte man diese physikalisch (z. B. durch Hitze, Kälte oder Strahlung) desinfizieren. Nur eingeschränkt lassen sich Deko-Gegenstände in einer Gefriertruhe „entkeimen“. Mit Hilfe dieser Methode lassen sich lediglich höher entwickelte Organismen wie Milben und Zecken sicher abtöten. Viele einzellige Parasiten, Bakterien und Pilze überstehen das Einfrieren aber schadlos.

Besser ist der Backofen für die Desinfektion geeignet. Die meisten pathogenen Keime lassen sich bei einer Temperatur von 120–150 °C und einer „Backzeit“ von mindestens 30 Minuten eliminieren. Viele künstliche Deko-Gegenstände lassen sich auch in der Spülmaschine reinigen und desinfizieren. Diese ist geradezu ideal, da feuchte, heiße Luft durch ihre gute Wärmeleitfähigkeit Keime sehr zuverlässig abtötet.

Um sicherzugehen, empfiehlt sich eine Kombination von physikalischer Reinigung und Desinfektion. Dennoch muss abgewogen werden, ob man „kritische“ Gegenstände nicht besser entsorgt und neu beschafft.

Erst nach Abschluss der Behandlung des Tieres sollte das desinfizierte Terrarium wieder zur Haltung verwendet werden. Trotz der Reinigung und Desinfektion durch den Halter muss man sich vor Augen halten, dass auch der Tierarzt im Rahmen der Heilung einer Erkrankung immer nur einen Teil der Arbeit übernehmen kann. In der Regel wird über die medikamentöse oder auch chirurgische tierärztliche Behandlung lediglich der aktuelle Auslöser einer Krankheit bekämpft, während der Halter (auch in gemeinsamen Überlegungen mit dem Tierarzt) die ungünstigen Haltungsfaktoren beseitigen muss.

Allgemeines und Begriffserläuterungen

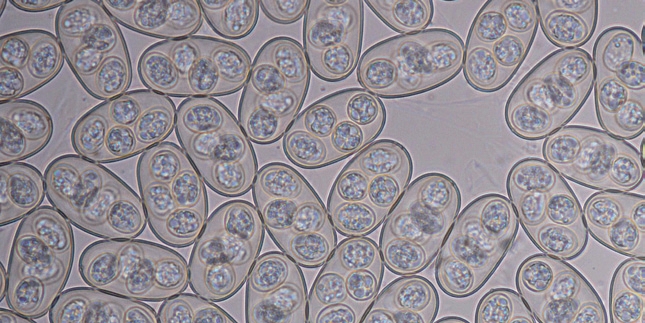

Obwohl Parasiten zweifelsfrei zu den wichtigsten Krankheitserregern von Reptilien gehören, sind einige Begriffserklärungen nötig, um Untersuchungsergebnisse korrekt zu interpretieren. Viele dieser Mitbewohner der Terrarientiere lassen sich über den Kot unserer Reptilien und Amphibien nachweisen. Allerdings werden in Kotproben auch Ein- oder Vielzeller nachgewiesen, die sich als ungefährlich oder sogar nützlich für ihren Wirt erweisen. Um das tatsächliche Gefahrenpotential eines Kotbefundes richtig einzuschätzen, muss man sich etwas näher mit diesen Untermietern beschäftigen. Doch dafür sind zunächst einige Begriffserklärungen notwendig, die die Wechselbeziehungen zwischen dem sogenannten Wirt und seinem Gast beschreiben.

Bereits aus der Biologie ist bekannt, dass ein positives Verhältnis zwischen zwei verschiedenen Tierarten als Symbiose definiert ist. Dies trifft auch bei unseren Terrarientieren auf ein Gast-Wirt-Verhältnis zu, wenn beide Partner voneinander profitieren. Demgegenüber kann man die Kommensalen als etwas „egoistischer“ auffassen. Zu ihnen zählen Untermieter, die in oder auf ihren Wirtstieren leben und von ihnen profitieren, allerdings ohne ihnen zu nützen oder zu schaden.

Allgemein verstehen wir unter Parasiten ein- oder mehrzellige tierische Mitbewohner, die sich von ihrem Wirt ernähren oder ihm durch ihre Lebensweise schaden. Somit hat das Wort im modernen Sprachgebrauch eine ausschließlich negative Bedeutung bekommen, während es ursprünglich nur „Mitesser“ bedeutete. In diesem Zusammenhang ist das ebenfalls oft verwendete Wort „Schmarotzer“ gleichbedeutend.

Es muss aber erwähnt werden, dass die Grenzen zwischen Symbionten, Kommensalen und Parasiten keineswegs feststehend, sondern oftmals fließend sind. Je nach Widerstandskraft des Wirtes, der Anzahl der „Untermieter“ und weiterer Faktoren können hier Verschiebungen auftreten.

Darüber hinaus sind einige weitere Begriffe, die sich auf die Lebensweise und auf die Fortpflanzung der Parasiten beziehen, von Bedeutung.

Zunächst ist der Ort des Parasitismus entscheidend. So leben Endoparasiten im Körperinneren. Je nach Art kommen sie entweder nur im Magen-Darm-Trakt vor (z. B. Pfriemenschwänze oder Spulwürmer) oder sie leben in den inneren Organen einschließlich des Blutes.

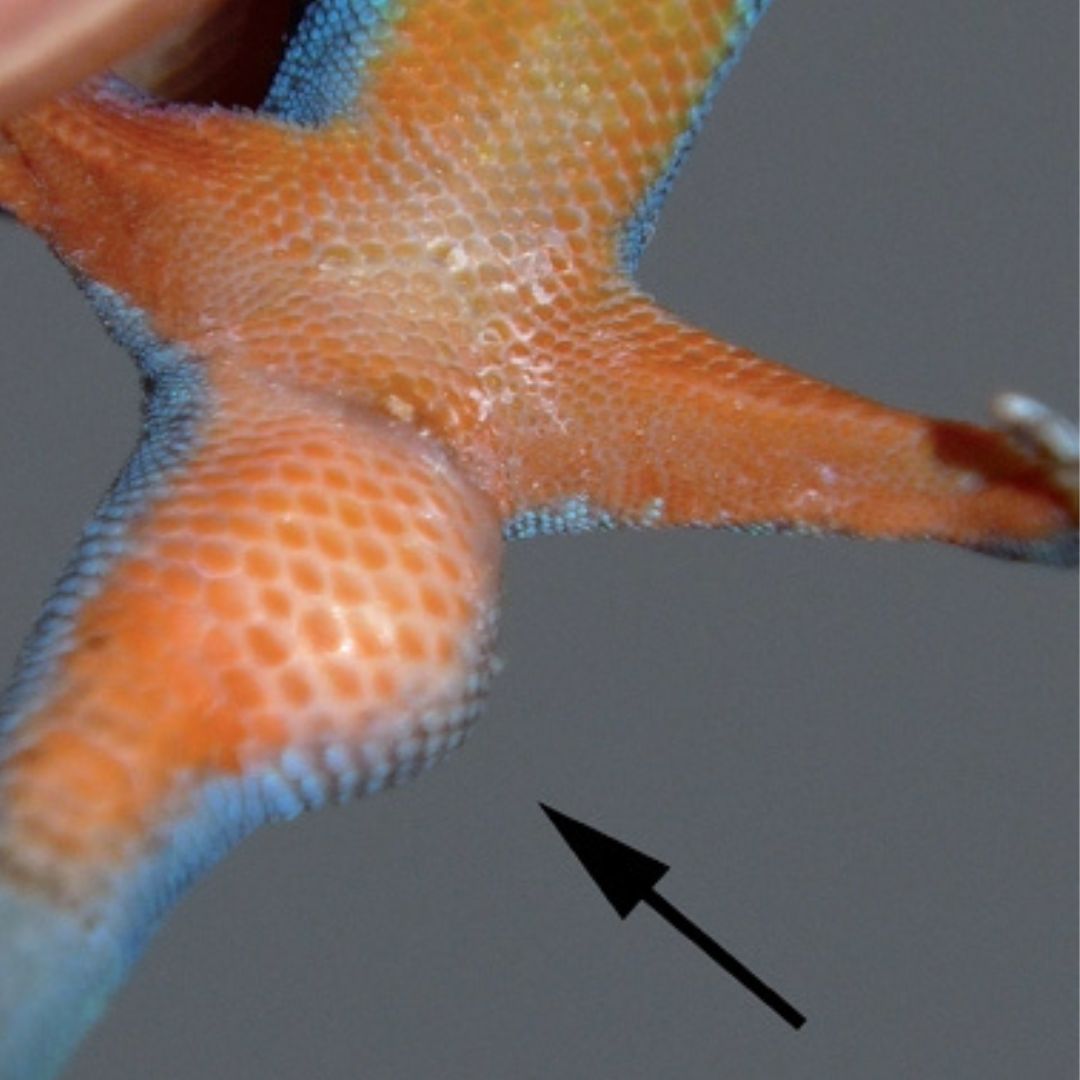

Ihnen stehen die Ektoparasiten gegenüber. Sie leben und ernähren sich auf der äußeren Oberfläche der Wirte. Neben den Zecken und den meisten Milben gehören auch Blutegel in diese Gruppe.

Risiko für ihre Wirte dar.

Für die Ausbreitung einer Parasitenart innerhalb einer Terrarienanlage ist zudem noch die Wirtsspezifität wichtig. Einige Parasiten können eine große Vielzahl von verschiedenen Wirten befallen und sich auf oder in ihnen vermehren. Zu diesen wirtsunspezifischen Parasiten gehören Amöben ebenso wie die Schlangenmilbe.

Andere Parasiten haben sich nur auf einen Hauptwirt spezialisiert. Sie können sich als hochspezifische Parasiten nur auf dieser Art (oder auf wenigen nahe verwandten Arten) vermehren. Somit ist eine Ausbreitung in einem Bestand aus verschiedenen Tierarten in der Regel nicht möglich.

Für die Übertragung und Ausbreitung der Parasiten ist ferner ihre Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Es wird im Allgemeinen zwischen einem direkten und einem indirekten Entwicklungszyklus unterschieden. Bei der direkten Entwicklung scheiden die Parasiten Eier oder sonstige Entwicklungsstadien aus, die sich im nächsten Wirtstier unmittelbar zu fortpflanzungsfähigen Parasiten entwickeln können.

Bei der indirekten Entwicklung müssen sich die Parasiten zunächst in einem oder mehreren Zwischenwirten entwickeln, bevor sie ihren Endwirt befallen können. Erst im Endwirt wird die Geschlechtsreife erlangt. Auch bei den Parasiten mit einem indirekten Entwicklungszyklus ist, infolge der fehlenden Zwischenwirte, eine Ausbreitung innerhalb eines Terrarienbestandes nicht zu befürchten.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass ein Parasit seinem Hauptwirt zwar schadet, aber unter natürlichen Bedingungen gemäß dem Grundsatz „Nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt“ nicht tötet. Denn der Tod des Wirtes beinhaltet fast zwangsläufig auch den Tod des Parasiten.

Und der Mensch?

Naturgemäß stellt sich bei jeder Krankheit immer auch die Frage, inwieweit sie auf den Menschen übertragbar und damit eine Zoonose ist. Unter den Parasiten unserer Terrarientiere gibt es kaum Arten, die auch dem Halter gefährlich werden können.

Weder gelten reptilienspezifische Kryptosporidien, Amöben und Flagellaten als Zoonoseerreger, noch lassen sich die verschiedenen Würmer auf den Menschen übertragen. Unabhängig von Parasiten muss allerdings bedacht werden, dass sich Salmonellen und andere Bakterien vom Reptil auf den Menschen übertragen lassen. Obwohl diese Keime bei Reptilien nur selten Krankheiten verursachen, können sie beim Menschen durchaus schwere Infektionen auslösen. Zu den besonderen Risikogruppen dieser Erkrankungen zählen neben Kleinkindern auch Schwangere und ältere Menschen.

Händewaschen und desinfizieren schützt neben der eigenen Gesundheit immer auch die der Mitmenschen und gehört somit zum gewissenhaften und verantwortungsvollen Umgang mit den Tieren.

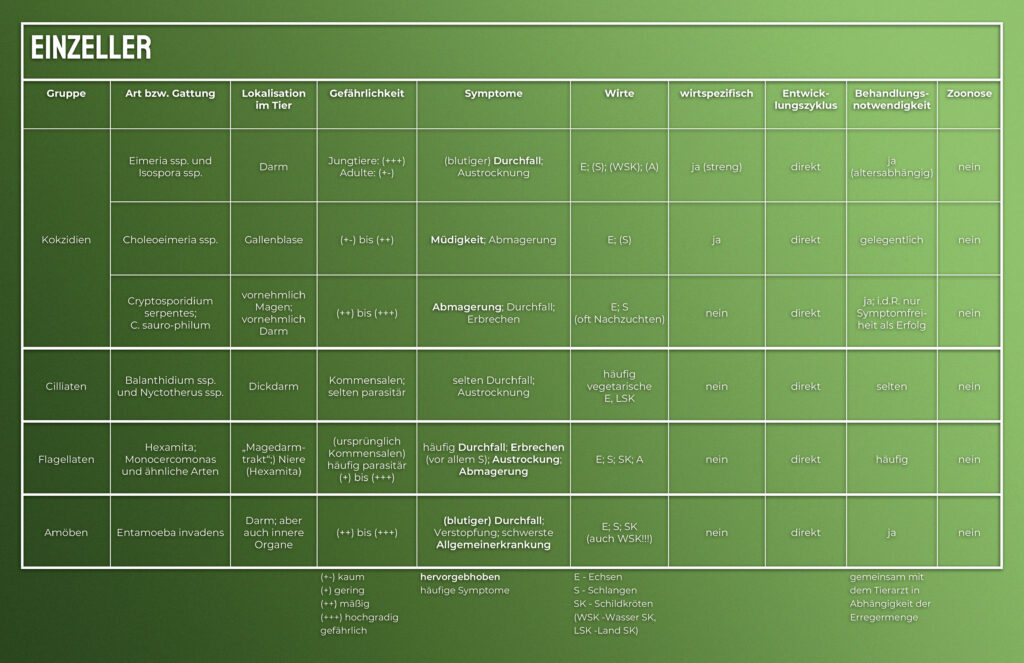

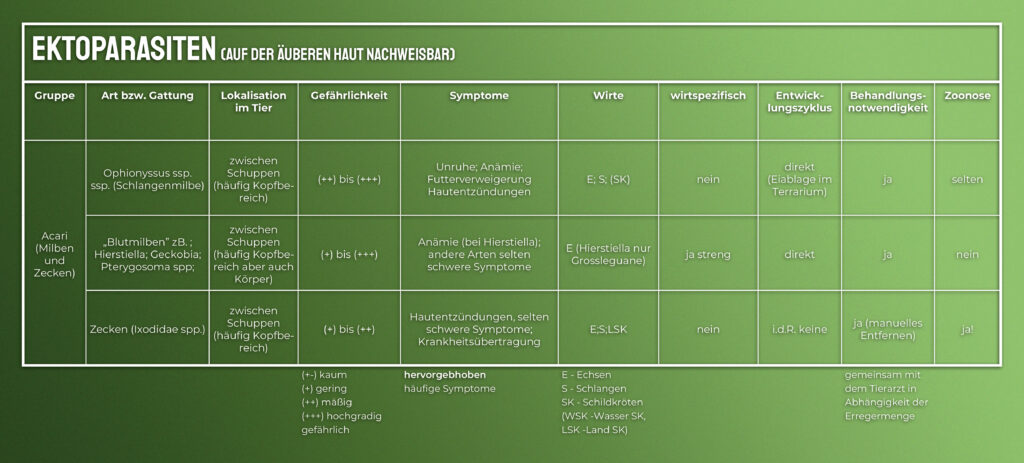

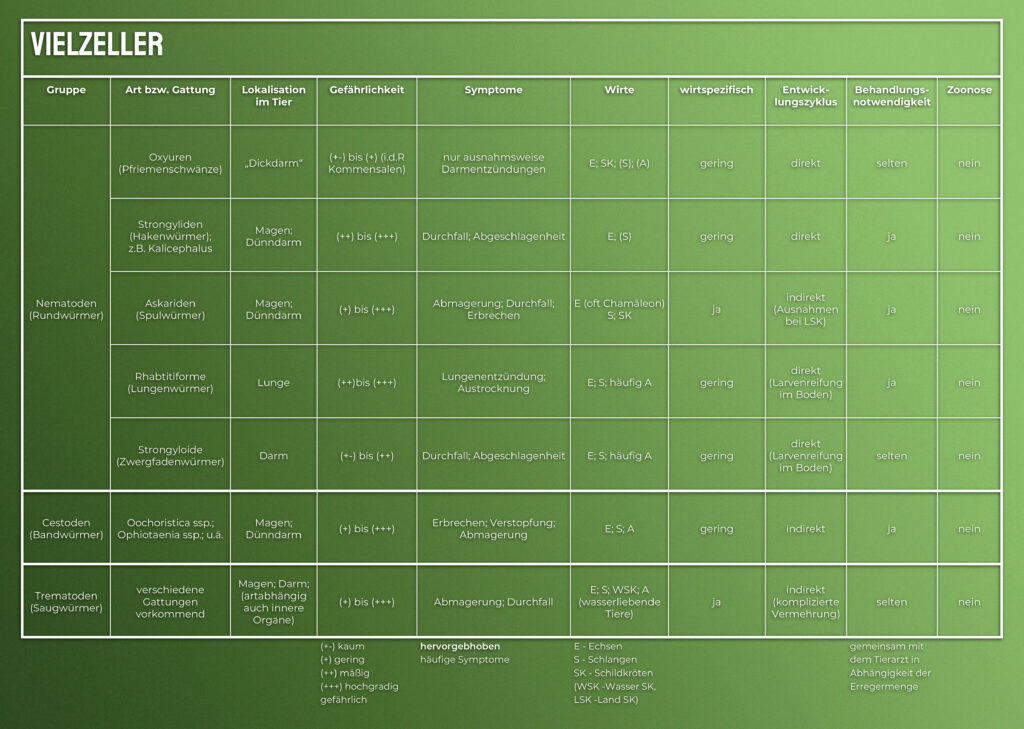

Eine Übersicht

Die drei Übersichtstabellen fassen kompakt zusammen, welche Erreger wie zu erkennen und zu beurteilen sind.

Gerne stellen wir Ihnen die Tabellen als PDF zum Download bereit. So haben Sie die Informationen immer griffbereit und können diese in Ruhe anschauen und bei Bedarf vergrößern.

Parasiten – was nun?

Auch der erfahrenste Terrarianer wird über kurz oder lang vor der Problematik eines Parasitenbefalls stehen, da sie in allen Reptilien unabhängig von ihrer Herkunft vorkommen können. Allerdings haben sie, wie bereits dargestellt wurde, kein Interesse am Tod des Wirtes. Daher erweist sich eine um- und weitsichtige Behandlung der Parasiten als sinnvoller als eine schnelle „Hauruck-Aktion“.

Übertriebene Maßnahmen sind aus jahrzehntelanger Erfahrung nicht nur oftmals unnötig, sondern können neben dem Geldbeutel auch die Gesundheit des Tieres belasten. Wie die beiden Tabellen für sinnvolle begleitende Maßnahmen einer Therapie genutzt werden können, zeigen einige Beispiele.

Endoparasiten

Zu den häufigsten einzelligen Parasiten von vielen Echsenarten gehören Kokzidien. Gerade bei Bartagamen zählen sie zu den regelmäßig nachgewiesenen Krankheitserregern. Obwohl sie bei adulten Bartagamen nur selten Erkrankungen verursachen, werden sie recht häufig in einer geringen Befallsintensität diagnostiziert. Bei Jungtieren hingegen können sie schwerste Durchfälle verursachen und so über Wachstumsstörungen zu Kümmerlingen und zu einer erhöhten Jungtiersterblichkeit führen. Da Kokzidien strikt wirtspezifisch sind, werden die Jungtiere nur über infizierte Bartagamen angesteckt.

Werden sie bei Jungtieren diagnostiziert, sollten die Kokzidien unter tierärztlicher Anweisung behandelt werden. Da sie einen direkten Entwicklungszyklus haben und zudem Dauerformen ausbilden, können sie nur durch eine konsequente Therapie und Desinfektion eliminiert werden. Bedingt dadurch sollten die Tiere während der Behandlung unter Quarantänebedingungen gehalten werden.

Mit derselben Konsequenz sollten befallene adulte Bartagamen behandelt werden, die zur Zucht bestimmt sind. Dies geschieht weniger, um die Gesundheit der Elterntiere zu bewahren, sondern vielmehr, um eine Infektion ihrer Jungtiere zu verhindern.

Weit weniger konsequent darf man sein, wenn Kokzidien in nicht züchtenden adulten Bartagamen nachgewiesen werden. Liegen bei diesen Tieren keine weiteren resistenzmindernden Faktoren vor, empfiehlt sich zwar eine Behandlung, eine aufwendige Terrarienreinigung kann aber unterbleiben, wenn der vermutete wiederkehrende Befall im Rahmen der allgemeinen Pflegemaßnahmen ein- bis zweimal jährlich kontrolliert wird.

Ebenfalls zu den Kokzidien gehören Kryptosporidien. Ihr Befall führt zu Durchfallerkrankungen und typischerweise zu einer starken Abmagerung und einem langsamen Verhungern der Tiere. Auch mit einer medikamentösen Behandlung sind die Heilungsaussichten der befallenen Tiere extrem schlecht. Leider erweisen sich zudem ihre Dauerformen als sehr widerstandsfähig in der Umwelt, daher müssen sie mit besonders effektiven Desinfektionsmitteln behandelt werden.

Speziell zu diesem Zweck wurde von Lucky Reptile das bereits benannte Desinfektionsmittel Kovi-X entwickelt. Neben verschiedenen Bakterien, Viren und Wurmeiern kann der Wirkstoff auch die hartnäckigen Kryptosporidien eliminieren. Kovi-X ist ein Biozid und muss sicher verwendet werden. Setzen Sie das Biozidprodukt nur genau so ein, wie es auf dem Etikett bzw. auf dem beigelegten Merkblatt steht.

Obwohl genau wie Kokzidien und Kryptosporidien auch Amöben (Entamoeba invadens) Dauerformen ausbilden, steigt ihre Überlebensfähigkeit in einer feuchten und nassen Umgebung stark an. Bei Durchfällen durch diese Erreger muss daher besonders auf die Hygiene geachtet werden. Dies muss neben der tierärztlichen Behandlung genauso den täglichen Wasserwechsel und eine penible Reinigung inklusive der beschriebenen Desinfektion umfassen. Da dieser Erreger wie die Kryptosporidien nicht wirtspezifisch ist, sondern neben Schlangen auch Echsen, Land- und Wasserschildkröten infizieren kann, muss auch eine Übertragung in andere Terrarien verhindert werden.

Oxyuren oder Pfriemenschwänze sind Würmer mit einem direkten Entwicklungszyklus, die häufig bei pflanzenfressenden Tieren wie Landschildkröten vorkommen. Die Würmer ernähren sich im Dickdarm vom Darminhalt und schädigen ihren Wirt nur in seltensten Fällen. Auch sie können ebenfalls medikamentös behandelt werden. Gerade in Außengehegen rechtfertigt ihr Auftreten allerdings nur selten aufwendige Desinfektionsmaßnahmen.

Band- und Saugwürmer können ihre Wirte ernsthaft schädigen und sollten tierärztlich behandelt werden. Allerdings benötigen sie, wie die meisten Spulwurmarten, Zwischenwirte zur Vermehrung, die sie im Terrarium nicht vorfinden. Somit sind sie nach einer erfolgreichen medikamentösen Therapie durch den Tierarzt auch ohne Desinfektion des Terrariums vollständig eliminiert.

Ektoparasiten

Milben und Zecken gehören zu den auffälligsten Parasiten im Terrarium. Während sich Zecken recht problemlos manuell mit einer Pinzette entfernen lassen, erweisen sich Milben bereits durch ihre geringe Größe und versteckte Lebensweise als hartnäckiger.

Unter den verschiedenen Milbenarten ist die Schlangenmilbe (Ophionyssus natricis)die gefährlichste und gleichzeitig häufigste Art. Sie befallt nicht nur Schlangen, sondern auch Echsen und selten sogar Schildkröten.

Als sehr mobile Milbe kann sie sich schnell in einer Terrarienanlage ausbreiten. Ferner legt sie ihre Eier nicht auf dem befallenen Tier, sondern in der Terrarienumgebung ab. Eine ausschließliche Behandlung des befallenen Tieres führt daher gerade bei dieser Milbenart häufig nicht zum gewünschten Erfolg.

Ein zusätzliches Risiko entsteht durch die oft praktizierte Eigenbehandlung der Tiere mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln wie Fipronil und Ivermectin. Hierbei handelt es sich um Nervengifte, die für die Anwendung an Säugetieren entwickelt wurden und bei nicht korrekter Anwendung am Reptil, z. B. bei Schildkröten, tödliche Nebenwirkungen haben können.

Keinesfalls darf das Terrarium mit Insektiziden behandelt werden. Diese Mittel enthalten oft hochpotente Gifte, die auch bei Amphibien und Reptilien zu einem qualvollen Tod führen können.

Andererseits verursachen die meisten „Blutmilbenarten“ der Agamen und Geckos kaum einen Schaden an ihren Wirten. Bei ihnen handelt es sich um hochspezifische Milben, die lokal an ihrem Wirt festsitzen. Sie haben eine sehr geringe Vermehrungsrate und bedingt durch diese Lebensweise ist ihre Ausbreitung in einer Terrarienanlage kaum zu befürchten. Ein Befall begründet daher in der Regel nicht den Einsatz chemischer Mittel, und sie können unter einer kontinuierlichen Beobachtung sogar unbehandelt am Wirt verbleiben. Sollte es dennoch zu einer Vermehrung dieser Milben kommen, empfiehlt sich eine biologische Bekämpfung.

Fazit

Die Gesunderhaltung von Reptilien und Amphibien beruht in erster Linie auf optimalen Haltungsbedingungen, konsequenter Hygiene und einer frühzeitigen Erkennung von Erkrankungen.

Viele Krankheitserreger werden erst dann gefährlich, wenn begünstigende Faktoren wie Stress, falsches Klima, eine unausgewogene Ernährung oder mangelnde Hygiene hinzukommen. Deshalb ist es entscheidend, die Tiere regelmäßig und aufmerksam anhand klarer Gesundheitskriterien zu beobachten und Kotuntersuchungen, insbesondere vor der Winterruhe oder bei neu erworbenen Tieren, durchführen zu lassen.

Treten dennoch Erkrankungen oder Parasitenbefall auf, ist die Quarantäne das wichtigste Mittel zur Eindämmung, da nur unter strikten Hygieneauflagen eine Keimreduktion möglich ist. Parallel dazu muss das Terrarium gründlich gereinigt und, wenn erforderlich, desinfiziert werden, um eine erneute Infektion zuverlässig zu verhindern. Eine stressarme Haltung, artgerechtes Klima sowie sauberes Wasser und Futter bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Krankheitsprävention.

Im Krankheitsfall sollten eine schnelle tierärztliche Abklärung, eine konsequente Behandlung und ergänzende Hygienemaßnahmen selbstverständlich sein.

Für die Reinigung empfiehlt der Reptilienkosmos Biodor Terra, das selbst starke Verschmutzungen zuverlässig löst. Als besonders wirksames Desinfektionsmittel bietet sich Lucky Reptile Kovi-X an, das gegen Bakterien, Pilze, Viren und selbst widerstandsfähige Parasiten, wie Kokzidien und Kryptosporidien eingesetzt werden kann.

Mit einem durchdachten Hygienekonzept, regelmäßiger Kontrolle und gezielter Produktauswahl lassen sich die Gesundheit und das Wohlbefinden von Reptilien und Amphibien langfristig sichern.

Weiterführende Links

Reptilienkosmos Kategorie Hygiene – Alles für die Reinigung

Darmparasiten bei Reptilien – umfangreiche Infos vom Reptiliendoktor